Abstract

Distal femur fractures are relatively common, in elderly patients owing to the fragility of bones, and in younger patients owing to high-energy trauma. They are often difficult to treat and articular fractures bear poor prognoses. As a consequence, several classification systems have been suggested in the attempt of finding the best match between clinical and radiographic patterns on the one hand, and between treatment options and prognosis on the other. This article reviews the main classification systems and the clinical pattern of these fractures.

Similar content being viewed by others

Avoid common mistakes on your manuscript.

Introduzione

Per poter affrontare un’esposizione organica relativa ai sistemi classificativi e alla clinica delle fratture dell’estremo distale del femore va innanzitutto definito cosa si intende con questo termine. Le fratture dell’estremo distale del femore ne interessano il segmento terminale, corrispondente ai 7,6–15 cm distali dell’osso, misurati a partire dal piano trasversale passante per i condili femorali [1].

Tali fratture possono essere metafisarie, con varia estensione verso la diafisi o verso la superficie articolare, interessando uno o entrambi i condili.

I criteri cui deve rispondere un sistema classificativo sono: (1) essere semplice e facilmente utilizzabile in ambito clinico; (2) essere onnicomprensivo, cioè comprendere tutte le fratture possibili in maniera che esse possano essere documentate e descritte da ogni chirurgo con un linguaggio comune; (3) essere di ausilio nella scelta del trattamento sulla scorta dei dati prognostici forniti dalle statistiche.

Pertanto, tipizzare una frattura ha significato solo se questa può beneficiare di un preciso trattamento (chirurgico o conservativo) sulla scorta dei risultati a breve e lungo termine attesi.

Anche per le fratture dell’estremo distale di femore, nel tempo, sono stati proposti diversi sistemi classificativi, più o meno rispondenti alle caratteristiche suddette, alcuni di immediata utilità clinica, altri più utili da un punto di vista prognostico.

Classificazione

Cronologicamente, una prima classificazione è stata quella di Stewart e collaboratori [2] pubblicata nel 1966. Stewart identificò quattro tipi diversi di fratture dell’estremo distale del femore: (1) fratture della zona di passaggio fra il terzo medio e il terzo distale; (2) fratture sovracondiloidee propriamente dette; (3) fratture diacondiloidee; e (4) fratture monocondiloidee.

Successivamente, più accreditata e autorevole, è stata formulata la classificazione di Neer et al. [3]. Tuttavia, quest’ultima, nei tre tipi I, IIA, IIB e III si riferisce prevalentemente al trattamento conservativo e meno a quello chirurgico (Tabella 1). Nonostante i suoi limiti, questa classificazione è stata adottata da molti autori anche dopo l’avvento di classificazioni successive [4].

Alcuni anni più tardi, Müller et al. [5] presentarono il loro sistema classificativo. Inizialmente comprendente tre tipi principali: A (extrarticolari), B (monocondiloidee) e C (bicondiloidee), ciascuno a sua volta distinto in tre sottotipi per un totale di nove tipi differenti, in seguito fu ulteriormente ampliato fino agli attuali ventisette sottotipi (Fig. 1).

La classificazione di Müller, nota come classificazione AO, viene ritenuta da alcuni poco flessibile ma risulta in realtà, limitandosi ai nove tipi originari, di semplice utilizzo. L’estensione ai 27 tipi, certamente molto più precisa, richiede un maggior impegno.

Nel 1979, Schatzker e Lambert [6] idearono una classificazione molto semplice, comprendente solo tre tipi: tipo 1, sono fatture semplici; tipo 2, fratture comminute; tipo 3: fratture con interessamento articolare.

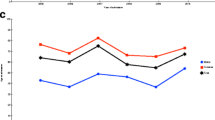

Un successivo sistema classificativo è quello di Seinsheimer [7] (Tabella 2, Fig. 2), adottato anche da altri autori [5], che prevede una suddivisione in quattro tipi e in sottotipi, per ciascuno dei quali vengono identificati diversi meccanismi d’azione e prognosi ma anche diversi gruppi di età; per esempio, quelle del gruppo 1 o 2A si riscontrano negli anziani osteoporotici, mentre quelle del tipo 4 si riscontrano nei soggetti giovani (età media 33 anni).

Un ulteriore sistema classificativo fu introdotto nel 1982 da Egund e Kolmert [8], rivisitato, l’anno successivo, dagli stessi autori [9]. Prevede due gruppi di fratture: uno comprendente le fratture sovracondiloidee propriamente dette, e l’altro le fratture monocondiloidee. Il primo gruppo venne ulteriormente suddiviso nei tre sottogruppi: a (fratture composte); b (fratture scomposte); e c (fratture scomposte e pluriframmentarie). Il secondo gruppo venne suddiviso anch’esso in tre sottogruppi: a (fratture composte); b (fratture monocondiliche composte); e c (fratture transcondiliche scomposte). Pressoché contemporaneo è il sistema classificativo pubblicato, sempre nel 1982, da Kolmert e Wulff [10], comprendente tre tipi di fratture: monocondiloidee, bicondiloidee e sovracondiloidee, non molto diverso, in realtà, dal sistema AO.

Attualmente, la classificazione AO (nota anche come OTA o ASIF), risulta la più completa e quella che meglio si correla con il trattamento chirurgico da adottare e, dunque, anche con le attese prognostiche. I suoi 27 sottotipi includono tutte le possibili varietà delle fratture dell’estremo distale del femore.

Clinica

Le fratture sovracondiloidee del femore costituiscono il 4–5% di tutte le fratture di questo segmento scheletrico. Sono frequenti nei soggetti giovani (<35 anni), nei quali sono spesso esito di traumi ad alta energia, come quelli stradali, per lo più motociclistici. Per tale motivo, non di rado si associano a lesioni in altre sede. La loro incidenza sta aumentando anche nei soggetti ultrasessantacinquenni, in ragione dell’allungamento della vita media. In entrambi i gruppi il trauma responsabile è per lo più diretto. Nei soggetti anziani, il riscontro di lesioni associate è più raro.

Pertanto, è sempre necessario eseguire un esame obiettivo completo del paziente.

Il quadro clinico consta di segni e sintomi che possono genericamente esser suddivisi in due gruppi: di certezza e di probabilità. I segni di certezza sono i crepitii, la motilità preternaturale e la visualizzazione diretta dei monconi di frattura nel caso di fratture esposte. Segni di probabilità sono invece la tumefazione, il dolore, l’atteggiamento di difesa, l’ecchimosi, la deformità, l’impotenza funzionale. Trattasi, in questo caso, di segni e sintomi non specifici di frattura.

Il quadro clinico si ricava dai dati anamnestici e dall’esame obiettivo. L’anamnesi permette di stabilire la possibilità di una frattura in base al tipo di trauma ma anche in base ai sintomi riferiti. L’esame obiettivo risulta di solito fortemente suggestivo anche se, a paziente sveglio, l’esecuzione di un esame completo è reso difficoltoso a causa della sintomatologia algica.

L’ispezione mette in genere in evidenza tumefazione e deformità più o meno grossolana del segmento interessato, estremo distale di coscia, ginocchio ed estremo prossimale di gamba. Il ginocchio appare generalmente flesso, in parte per la dislocazione dei frammenti, in parte per la contrattura muscolare antalgica. È imperativa l’identificazione e la valutazione di eventuali ferite che potrebbero testimoniare una frattura esposta; esse generalmente interessano la faccia anteriore della coscia; tuttavia, è necessario ispezionare anche la faccia posteriore dell’arto. Tra le complicanze precoci, che possono comparire a distanza di qualche ora dal trauma, si annoverano le flittene. Tali manifestazioni cutanee sono causate da una sofferenza vascolare determinata dai monconi ossei o, più spesso, dall’ematoma secondario alla frattura. Un pallore distale potrebbe essere espressione di una compromissione della vascolarizzazione arteriosa che necessita di immediato approfondimento diagnostico.

La palpazione potrebbe mettere in evidenza crepitii e motilità preternaturali; le manovre speciali potrebbero evidenziare lesioni tenolegamentose associate, ma sono manovre che provocano inutile dolore al paziente e vanno sostituite con gli esami di diagnostica per immagini. Tali approfondimenti possono essere effettuati dopo sommaria riduzione e immobilizzazione dell’arto in stecca gessata a ginocchio semi flesso o in ferula. In considerazione degli stretti rapporti anatomici dell’estremo distale del femore con il fascio vascolonervoso popliteo (Fig. 3), è necessario ricercare i polsi arteriosi periferici e, nel dubbio circa la loro validità, procedere prontamente a un esame eco color Doppler e/o angiografico. Va a tal proposito ricordato che, in caso di obliterazione dell’arteria poplitea, l’incidenza di necrosi e successiva amputazione varia intorno al 70–75%. La ricerca dei polsi tibiale posteriore e pedidio è indolore per il paziente e fornisce già delle indicazioni di massima circa lo status vascolare. Un deficit del polsi periferici può essere suggestivo di una compressione dell’arteria poplitea da parte dei monconi di frattura (per lo più il distale che ruota all’indietro trazionato dai gemelli che vi si inseriscono) o, più raramente, di una lesione diretta verificatasi al momento del trauma, o ancora di una sindrome compartimentale, per quanto questa costituisca una complicanza precoce ma non acuta; in quest’ultimo caso, diviene imperativo eseguire un monitoraggio della pressione all’interno di tutti i quattro compartimenti della gamba in modo da procedere, se necessario, a una fasciotomia.

Analogamente, il coinvolgimento del nervo sciatico può essere coinvolto secondariamente a un trauma da parte dei monconi di frattura o a un trauma diretto. Mimando una lesione dello SPE, esso si manifesta con caduta del piede in flessione plantare e impossibilità dell’estensione dorsale per deficit del tibiale anteriore, dell’estensore comune delle dita e dell’estensore lungo dell’alluce. In caso di positività del segno di Dandy (deficit della dorsiflessione contrastata), può essere necessario prendere in considerazione l’esplorazione del nervo. Un atteggiamento in flessione del piede non è strettamente indicativo di una lesione neurologica potendo riscontrarsi anche a causa di una sindrome compartimentale o per il rifiuto del paziente di eseguire l’estensione attiva a causa del dolore. Utile, altresì, la valutazione della sensibilità tattile e dolorifica a carico dei dermatomeri distali alla frattura, nel territorio di distribuzione dello sciatico, tramite i suoi rami terminali sensitivi (peroneo profondo e surale): faccia anterolaterale della gamba fino al bordo esterno del piede e primo spazio interdigitale.

L’esecuzione di test speciali (stress-test) alla ricerca di lesioni legamentose è controindicata in acuto e può essere eseguita dopo aver escluso con ragionevole certezza l’esistenza di lesioni vascolari e nervose e comunque a pazienti in anestesia: per solito, si eseguono al tavolo operatorio prima di procedere all’intervento di osteosintesi. Un trauma diretto che agisce sulla rotula come un cuneo sul massiccio condilare femorale può provocare una lesione del legamento crociato anteriore (LCA) con positività del Lachmann e del cassetto, mentre un trauma diretto alla faccia laterale del ginocchio (come nei traumi stradali dei giovani) può causare una lesione del legamento collaterale mediale (LCM) con stress test in valgo positivo o di questo e del LCA.

Bibliografia

Krettek C, Helfet DL (2003) Fractures of the distal femur. In: Browner BD, Levine AM (eds) Skeletal trauma, 3rd edn. Elsevier Science, Philadelphia, pp 1957–2011

Stewart MJ, Sisk TD, Wallace SL (1966) Fractures of the distal third of the femur. J Bone Jt Surg Am 48:784–807

Neer CS, Grantham SA, Shelton ML (1967) Supracondylar fractures of the adult femur: a study of 110 cases. J Bone Jt Surg Am 49:591

Yang RS, Liu HG, Liu TK (1990) Supracondylar fractures of the femur. J Trauma 30:315

Giles GB, De Lee JC, Haeckman J et al. (1982) Supracondylar-intercondylar fractures of the femur treated with a supracondylar plate and lag screw. J Bone Jt Surg Am 64:864–870

Schatzker J, Lambert DC (1979) Supracondylar fractures of the femur. Clin Orthop Relat Res 136:77–83

Seinsheimer F III (1980) Fractures of the distal femur. Clin Orthop Relat Res 153:169

Egund N, Kolmert L (1982) Deformities, gonarthrosis and function after distal femoral fractures. Acta Orthop Scand 53:963

Kolmert L, Egund N, Persson BM (1983) Internal fixation of supracondylar and bicondylar femoral fractures using a new semielastic device. Clin Orthop Relat Res 181:204

Kolmert L, Wulff K (1982) Epidemiology and treatment of distal femoral fractures in adults. Acta Orthop Scand 53:957–962

Ringraziamenti

Si ringrazia il Sig. Giancarlo Rizzo per le illustrazioni, l’uso delle quali è concesso soltanto dietro richiesta scritta agli estensori del presente articolo e citando comunque l’autore.

Author information

Authors and Affiliations

Corresponding author

Ethics declarations

Conflitto di interesse

Gli autori Enrico Montagnese e Letterio Rizzo dichiarano di non aver alcun conflitto d’interesse.

Consenso informato e conformità agli standard etici

Tutte le procedure descritte nello studio e che hanno coinvolto esseri umani sono state attuate in conformità alle norme etiche stabilite dalla dichiarazione di Helsinki del 1975 e successive modifiche. Il consenso informato è stato ottenuto da tutti i pazienti inclusi nello studio.

Human and animal rights

L’articolo non contiene alcuno studio eseguito su esseri umani e su animali da parte degli autori.

Rights and permissions

About this article

Cite this article

Montagnese, E., Rizzo, L. Classificazione e clinica delle fratture dell’estremo distale del femore. LO SCALPELLO 29, 70–74 (2015). https://doi.org/10.1007/s11639-015-0112-1

Published:

Issue Date:

DOI: https://doi.org/10.1007/s11639-015-0112-1